Ich erinnere mich noch gut an einen Workshop mit einem Kunden aus dem Finanzbereich. Die BI-Abteilung war überlastet, das Fachteam frustriert. Die Bitte: „Wir brauchen endlich Dashboards, die wir selbst anpassen können.“ Die Hoffnung: Autonomie. Die Sorge: Chaos.

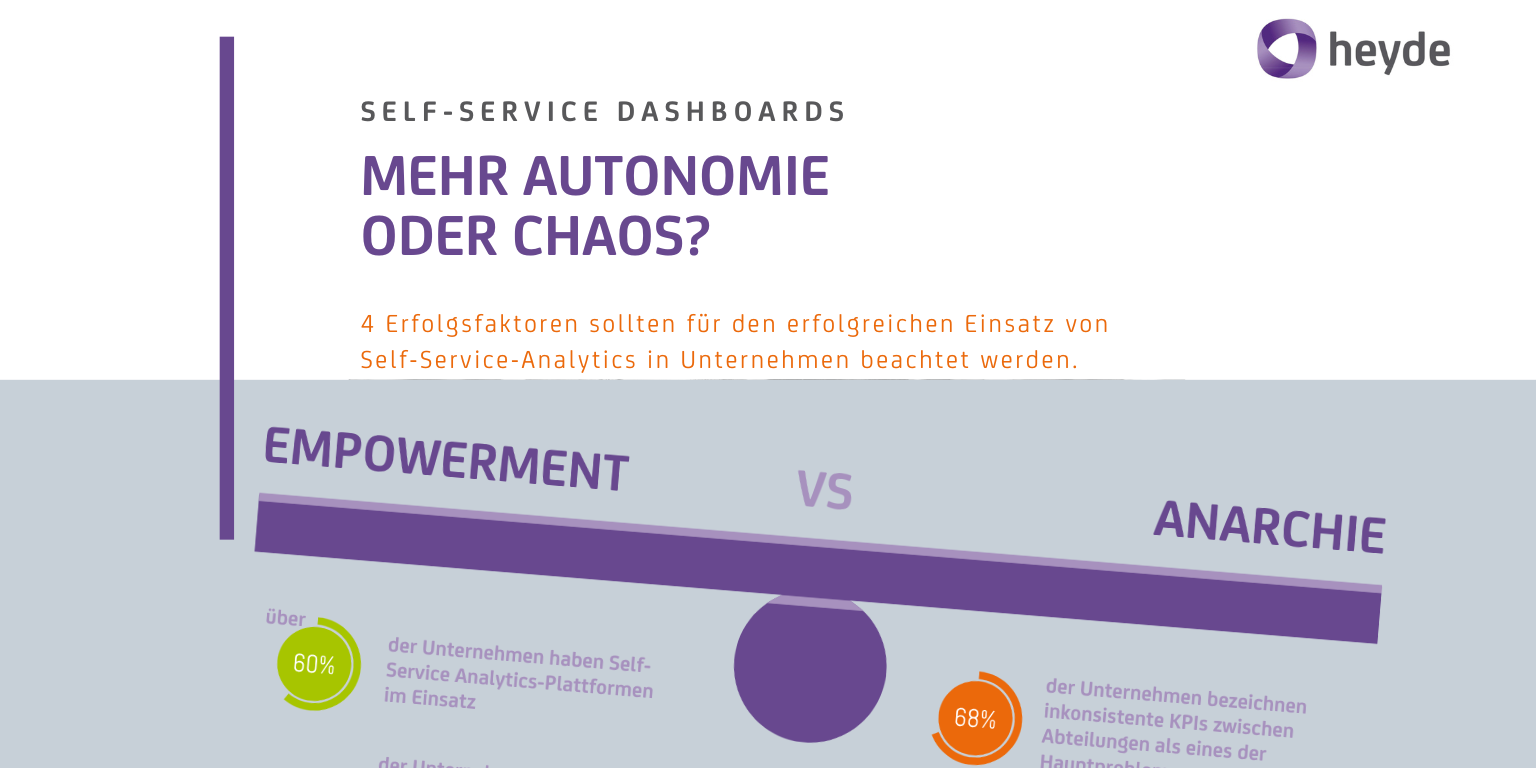

Und genau da liegt die Krux bei Self-Service-Dashboards. Auf dem Papier klingt es nach der idealen Lösung – Fachabteilungen, die ihre eigenen Fragen direkt beantworten können. Keine langen Schleifen über die IT, keine Wartezeiten. Aber in der Realität? Ist es eben oft ein Balanceakt zwischen Freiheit und Verantwortung.

Was Self-Service eigentlich bedeutet

Self-Service-Dashboards sind interaktive Analyse-Oberflächen, die so konzipiert sind, dass Fachanwender sie selbst erstellen, anpassen und nutzen können – ohne für jeden Klick auf IT-Unterstützung angewiesen zu sein. Das klingt nach Empowerment – und das ist es auch. Vorausgesetzt, es gibt Leitplanken.

Was sich dadurch verändert – und was nicht

Natürlich bringt Self-Service viele Vorteile:

- Entscheidungen können schneller getroffen werden

- BI-Teams werden entlastet

- Das Fachwissen der Domänenexperten wird besser genutzt

Aber: Self-Service ersetzt keine Datenkompetenz. Und es ersetzt auch keine Governance. Wenn jede Abteilung ihre eigenen Definitionen von „Kunde“, „Umsatz“ oder „Conversion“ hat, dann wird es schnell unübersichtlich. Ich habe Unternehmen erlebt, in denen zwei Teams mit demselben Dashboard-Tool gearbeitet haben – aber komplett unterschiedliche KPIs präsentiert haben. Das ist nicht Self-Service. Das ist Datenwildwuchs.

Neuro-Hack: Selbstbestimmung braucht Struktur

Unser Gehirn liebt Autonomie – aber nur, wenn es sich sicher fühlt. Genau deshalb funktionieren Self-Service-Dashboards am besten, wenn sie auf einem stabilen Fundament stehen. Was heisst das konkret?

- Governance mit Augenmass: Standards, an die sich alle halten (z. B. geprüfte Kennzahlen, kuratierte Datenquellen).

- Guidance statt Kontrolle: Die IT als Facilitator – nicht als Gatekeeper.

- User Enablement: Menschen befähigen, Daten richtig zu interpretieren – durch Trainings, Templates, Peer Learning.

Wie Self-Service besser funktioniert – auch emotional

Was ich in der Praxis beobachte: Gute Self-Service-Implementierungen aktivieren die Angestellten. Sie machen stolz. Mitarbeitende sagen: „Das habe ich selbst gebaut.“ Das erzeugt Ownership – ein Gefühl, das rational kaum zu ersetzen ist.

Aber Vorsicht: Ohne Storytelling, ohne Visualisierungshilfen, ohne Orientierung kann auch das schönste Dashboard zur Datenwüste werden. Deshalb bauen wir bei Heyde heute viel bewusster in drei Ebenen:

- Relevanz schaffen: Framing über konkrete Probleme, nicht abstrakte Lösungen.

- Vertrauen aufbauen: Referenzen, konsistente Logik, UX, die nicht überfordert.

- Emotionen wecken: Visuals, kleine Animationen, persönlicher Bezug.

Was das mit Ihrem Unternehmen zu tun hat?

Ob HR, Controlling, Vertrieb oder Operations – Self-Service ist nicht nur ein IT-Thema. Es ist eine Kulturfrage. Wer Entscheidungen dezentral treffen will, muss auch die Werkzeuge dafür bereitstellen. Aber nicht blind.

Deshalb plädiere ich für einen pragmatischen Mittelweg:

Mehr Autonomie – aber mit klaren, gemeinsam getragenen Spielregeln.

Wenn Sie gerade dabei sind, Self-Service in Ihrer Organisation zu etablieren (oder es wieder unter Kontrolle zu bringen), dann habe ich etwas für Sie:

Der ultimative Guide zur Dashboard-Entwicklung

In diesem kompakten Whitepaper teilen wir unsere erprobten Methoden aus Kundenprojekten: von der Tool-Auswahl über Datenmodelle bis hin zur Governance.

Ideal für Projektleitende, Data Champions und Entscheider.

→ Jetzt kostenlos herunterladen

Sie möchten sehen, wie gute Self-Service-Dashboards in der Praxis aussehen?

Dann buchen Sie eine Live-Demo oder werfen Sie einen Blick in unsere Use Cases.

Demotermin vereinbaren | Zum Workshop anmelden

Fazit:

Wer heute Self-Service-Dashboards einführt, gestaltet in seinem Unternehmen die Datenkultur von morgen. Mit den richtigen Leitplanken wird daraus kein Risiko, sondern eine echte Chance auf mehr Klarheit und Tempo.